امـرأة تقـرأ رسالـة

للفنان الهولندي جيـرارد تير بـورش، 1660

للفنان الهولندي جيـرارد تير بـورش، 1660

كان جيرارد تير بورش احد أشهر الرسّامين الهولنديين في القرن السابع عشر. وقد عُرف خاصّةً ببراعته في رسم البورتريهات التي يحتشد فيها مجموعة من الأشخاص. وهو من هذه الناحية يختلف عن يوهان فيرمير وبيتر دي هوك اللذين كانا يكتفيان برسم شخص أو شخصين في اللوحة والباقي عبارة عن فراغات.

ويعود إلى هذا الرسّام الفضل في ابتكار مناظر الديكور العالي المكانة الذي أصبحت له شعبية كبيرة في الربع الثالث من القرن السابع عشر. وكانت أعماله الديكورية تتّسم بمستوى عالٍ من الحسّية والنقاء.

ولوحاته في معظمها عبارة عن مناظر حميمة لرجال ونساء مستغرقين في أداء أعمالهم. وقد تميّز تير بورش بإحساسه العظيم باللون وبتعامله الرائع مع الضوء والظلّ والنسيج.

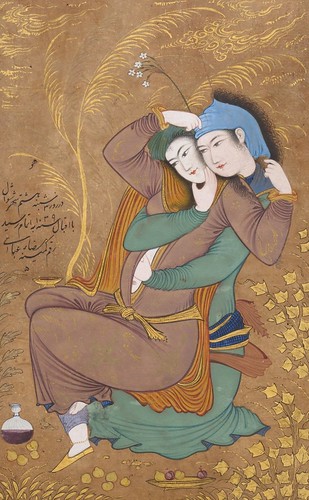

في هذه اللوحة، يرسم الفنّان غرفة تظهر فيها امرأة واقفة وترتدي فستانا ازرق وأصفر وهي تقرأ رسالة في حضور امرأة أخرى وصبيّ. الموديلات في اللوحة هم أفراد عائلة الرسّام. المرأة التي تقرأ الرسالة هي أخته غير الشقيقة والصبيّ هو شقيقه الأصغر.

اللوحة تُعتبر إحدى تحف الرسّام، وهي الأولى في سلسلة من الصور التي تتناول نفس الموضوع. وقد كانت نموذجا اتّبعه فيرمير وغيره من الرسّامين الهولنديين بعد ذلك عندما رسموا رجالا ونساء إمّا يقرؤون أو يكتبون. وكان رسْم مثل هذا الموضوع مؤشّرا على الإثارة والرومانسية في الرسم الهولنديّ.

من الأشياء التي تميّز هذه اللوحة روعة أضوائها وظلالها وكذلك الاستخدام الجميل للألوان فيها، بالإضافة إلى بساطة المنظر نفسه والذي يدفع الناظر لأن يتأمّل الجمال وتفاصيل الأشياء.

رسم تير بورش عددا كبيرا من الصور التي يظهر فيها أشخاص إمّا يقرؤون أو يكتبون رسائل. وكان هذا النوع من الصور شعبيّا كثيرا في عصره. وكتابة الرسائل كانت من الأنشطة المنتشرة في أوساط العائلات الموسرة. ورواج هذه الصور بأجوائها المسترخية وأزياء شخوصها الثمينة لم يكن مستغربا في تلك الفترة التي شهد فيها الاقتصاد الهولنديّ ازدهارا كبيرا.

وقد عُرف الفنّان بموهبته في تصوير النسيج المتعدّد الأشكال وبالإمساك بتفاصيل الثياب بطريقة يصعب تقليدها. وكان بارعا في المواضيع التي تربط بالتباهي والخيلاء. وهذه السمة لها خلفية جمالية لأنها كانت تسمح له بأن يرسم ديكورات أنيقة وملابس زاهية. واستخدامه للأزرق الفيروزيّ على قميص المرأة يشي بلمسة معلّم.

هناك الكثير من الفنّانين ممّن رسموا الساتان والحرير، لكن لا احد كان ينافس تير بورش من هذه الناحية. وربّما كان السبب كثرة أسفاره التي أتاحت له رؤية العديد من العائلات الغنيّة واطّلع عن قرب على نمط حياتها. وغالبا ما كان يرسم الأشخاص أمام خلفية مظلمة وفارغة كي لا يصرف انتباه الناظر عن ملاحظة الشخصية.

ولد جيرارد تير بورش في ديسمبر من عام 1617 في بلدة ديفنتر الهولندية وتلقّى تعليما جيّدا في الرسم على يد والده الذي كان هو أيضا رسّاما. كما تتلمذ في ما بعد على يد بيتر دي مولين في هارلم.

وفي عام 1635، ذهب إلى انجلترا وألمانيا وفرنسا. ثم زار اسبانيا حيث عمل رسّاما في بلاط الملك فيليب الرابع. لكنه قطع إقامته في مدريد وعاد إلى هولندا عام 1650 ليستقرّ في هارلم ثم في ديفنتر التي شغل فيها وظيفة عضو في المجلس البلديّ وحتى وفاته عام 1681.

وكان قد قضى قبل ذلك ثلاث سنوات في وستفاليا، حيث شهد عقد مؤتمر السلام فيها ورسم وفدي كلّ من اسبانيا وهولندا أثناء توقيعهما على المعاهدة عام 1648.

ويعود إلى هذا الرسّام الفضل في ابتكار مناظر الديكور العالي المكانة الذي أصبحت له شعبية كبيرة في الربع الثالث من القرن السابع عشر. وكانت أعماله الديكورية تتّسم بمستوى عالٍ من الحسّية والنقاء.

ولوحاته في معظمها عبارة عن مناظر حميمة لرجال ونساء مستغرقين في أداء أعمالهم. وقد تميّز تير بورش بإحساسه العظيم باللون وبتعامله الرائع مع الضوء والظلّ والنسيج.

في هذه اللوحة، يرسم الفنّان غرفة تظهر فيها امرأة واقفة وترتدي فستانا ازرق وأصفر وهي تقرأ رسالة في حضور امرأة أخرى وصبيّ. الموديلات في اللوحة هم أفراد عائلة الرسّام. المرأة التي تقرأ الرسالة هي أخته غير الشقيقة والصبيّ هو شقيقه الأصغر.

اللوحة تُعتبر إحدى تحف الرسّام، وهي الأولى في سلسلة من الصور التي تتناول نفس الموضوع. وقد كانت نموذجا اتّبعه فيرمير وغيره من الرسّامين الهولنديين بعد ذلك عندما رسموا رجالا ونساء إمّا يقرؤون أو يكتبون. وكان رسْم مثل هذا الموضوع مؤشّرا على الإثارة والرومانسية في الرسم الهولنديّ.

من الأشياء التي تميّز هذه اللوحة روعة أضوائها وظلالها وكذلك الاستخدام الجميل للألوان فيها، بالإضافة إلى بساطة المنظر نفسه والذي يدفع الناظر لأن يتأمّل الجمال وتفاصيل الأشياء.

رسم تير بورش عددا كبيرا من الصور التي يظهر فيها أشخاص إمّا يقرؤون أو يكتبون رسائل. وكان هذا النوع من الصور شعبيّا كثيرا في عصره. وكتابة الرسائل كانت من الأنشطة المنتشرة في أوساط العائلات الموسرة. ورواج هذه الصور بأجوائها المسترخية وأزياء شخوصها الثمينة لم يكن مستغربا في تلك الفترة التي شهد فيها الاقتصاد الهولنديّ ازدهارا كبيرا.

وقد عُرف الفنّان بموهبته في تصوير النسيج المتعدّد الأشكال وبالإمساك بتفاصيل الثياب بطريقة يصعب تقليدها. وكان بارعا في المواضيع التي تربط بالتباهي والخيلاء. وهذه السمة لها خلفية جمالية لأنها كانت تسمح له بأن يرسم ديكورات أنيقة وملابس زاهية. واستخدامه للأزرق الفيروزيّ على قميص المرأة يشي بلمسة معلّم.

هناك الكثير من الفنّانين ممّن رسموا الساتان والحرير، لكن لا احد كان ينافس تير بورش من هذه الناحية. وربّما كان السبب كثرة أسفاره التي أتاحت له رؤية العديد من العائلات الغنيّة واطّلع عن قرب على نمط حياتها. وغالبا ما كان يرسم الأشخاص أمام خلفية مظلمة وفارغة كي لا يصرف انتباه الناظر عن ملاحظة الشخصية.

ولد جيرارد تير بورش في ديسمبر من عام 1617 في بلدة ديفنتر الهولندية وتلقّى تعليما جيّدا في الرسم على يد والده الذي كان هو أيضا رسّاما. كما تتلمذ في ما بعد على يد بيتر دي مولين في هارلم.

وفي عام 1635، ذهب إلى انجلترا وألمانيا وفرنسا. ثم زار اسبانيا حيث عمل رسّاما في بلاط الملك فيليب الرابع. لكنه قطع إقامته في مدريد وعاد إلى هولندا عام 1650 ليستقرّ في هارلم ثم في ديفنتر التي شغل فيها وظيفة عضو في المجلس البلديّ وحتى وفاته عام 1681.

وكان قد قضى قبل ذلك ثلاث سنوات في وستفاليا، حيث شهد عقد مؤتمر السلام فيها ورسم وفدي كلّ من اسبانيا وهولندا أثناء توقيعهما على المعاهدة عام 1648.