حقول الخشخاش بالقرب من ارجنتوي

للفنان الفرنسي كلـود مـونيـه، 1873

للفنان الفرنسي كلـود مـونيـه، 1873

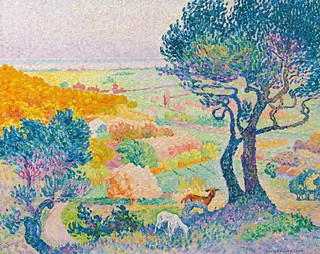

كان من عادة الانطباعيين أن يولوا أهميّة خاصّة للانطباع الفوريّ للمنظر مع إغفال معناه أو دلالته. وقد قدّموا في أسلوب رسمهم الجديد نظرة حديثة عن عالم مقبول ومحتفى به.

كلود مونيه كان الشخصية الرائدة والأكثر أهمّية في الحركة الانطباعية. وكان هو وزملاؤه، بيسارو ورينوار وسيسلي، مهتمّين كثيرا بالإمساك بالتأثيرات البصرية لضوء الشمس على ألوان وأشكال الطبيعة.

في هذه اللوحة، والتي رسمها في نفس الوقت تقريبا الذي رسم فيه لوحته المشهورة انطباع عن شروق الشمس، يكشف مونيه عن شغفه بالألوان برسمه منظرا لحقول الخشخاش في بلدة ارجنتوي الواقعة على ضفاف نهر السنين على بعد حوالي عشرة كيلومترات من باريس.

كان الفنّان قد عاش في تلك البلدة حوالي ستّ سنوات من عام 1871 إلى 1878. وهو يستذكر في اللوحة نزهة قام بها على الأقدام بصحبة زوجته وابنه في احد أيّام الصيف.

في مقدّمة الصورة تظهر زوجته كميل التي تمسك بمظلّة وتعتمر قبّعة مع ابنه جان الذي يمسك بباقة من الأزهار بينما يختفي وسطه بين العشب. وهما مرسومان بضربات من البنفسجيّ والأصفر والأسود. وفي أعلى التلّة تظهر امرأة أخرى وطفل، وليس هناك ما يشير إلى ارتباط بين المرأتين.

الصورة تتضمّن نُسُجا وأشكالا متنوّعة للأشخاص والأزهار والعشب والنباتات والسحب دون تفصيل كثير. والأزهار مرسومة ببقع من الأحمر الذي يلمع وسط الحقول الفارهة الخضرة. وفي الأفق يظهر خطّ من الأشجار يقوم في وسطه منزل بسطح من القرميد البرتقاليّ اللون.

من التفاصيل التي تلفت الاهتمام في اللوحة معطف زوجة الرسّام القاتم الألوان، والتباينات اللونية الحادّة على قبّعتها، والبقع الحمراء الفضفاضة التي توحي بنبات الخشخاش الذي يعطي اللوحة اسمها.

والاسم الذي اختاره مونيه للوحة يصرف الاهتمام عن الأشخاص ويركّز بدلا من ذلك على التأثير البصريّ الفوريّ للأزهار الحمراء.

المنظر نفسه حديث لأنه يصوّر المصطافين من الطبقة الوسطى في مكان يلتقي فيه عالم الطبيعة مع البيئة الحضرية التي ترمز إليها الفيللا الحديثة. وهناك ما يوحي بأن المكان قريب من العمران وليس في قلب الريف تماما.

كتب مونيه ذات مرّة إلى زميل له يقول: عندما تذهب إلى خارج البيت لترسم، حاول أن تنسى الأشياء التي أمامك: شجرة، بيت، أو حقل أزهار. ضع مربّعا صغيرا من الأزرق هنا ومستطيلا من الزهريّ هناك وإلى جواره ضع خطّا من الأصفر، وارسم كما لو أن الألوان تنظر إليك إلى أن تنتهي من تصوير انطباعك الفوريّ عن المنظر الذي أمامك".

وهذا ما فعله مونيه في هذه اللوحة، فأشخاص المرأتين والطفلين تتألّف من خطوط وبقع لونية لا تكاد تكشف عن ملامحهم، لكنها تكفي لإظهار هيئاتهم.

أعظم انجازات الرسّام هي فهمه المتقن للعلاقة بين الضوء واللون، ولوحاته التي رسمها في ارجنتوي خاصّة توفّر أفضل الأمثلة على هذا.

مونيه معروف، على وجه الخصوص، بوقته الذي قضاه في بلدة جيفرني. لكنه أيضا قضى سنوات في ارجنتوي، حيث رسم هناك أكثر من مائة وثمانين لوحة، وأصبح منزله في تلك الضاحية مزارا للسيّاح والمهتمّين بالفنّ.

وقد استقرّ فيها الفنّان بعد عودته من زيارته للندن في عام 1782. ورسم فيها سلسلة من المناظر لقوارب مبحرة في الميناء، كما رسم الماء والناس والحدائق. وأصبحت البلدة حاضنة للفنّانين، إذ سرعان ما التحق به هناك كلّ من رينوار ومانيه وسيسلي.

في ذلك الوقت، كانت أعداد متزايدة من سكّان باريس يتوافدون على البلدة لزيارتها والاستمتاع بالحياة فيها، لأنها كانت توفّر لهم نوعا من المتنفّس بعيدا عن حياة باريس الحضرية الصاخبة والمزدحمة.

كلود مونيه كان الشخصية الرائدة والأكثر أهمّية في الحركة الانطباعية. وكان هو وزملاؤه، بيسارو ورينوار وسيسلي، مهتمّين كثيرا بالإمساك بالتأثيرات البصرية لضوء الشمس على ألوان وأشكال الطبيعة.

في هذه اللوحة، والتي رسمها في نفس الوقت تقريبا الذي رسم فيه لوحته المشهورة انطباع عن شروق الشمس، يكشف مونيه عن شغفه بالألوان برسمه منظرا لحقول الخشخاش في بلدة ارجنتوي الواقعة على ضفاف نهر السنين على بعد حوالي عشرة كيلومترات من باريس.

كان الفنّان قد عاش في تلك البلدة حوالي ستّ سنوات من عام 1871 إلى 1878. وهو يستذكر في اللوحة نزهة قام بها على الأقدام بصحبة زوجته وابنه في احد أيّام الصيف.

في مقدّمة الصورة تظهر زوجته كميل التي تمسك بمظلّة وتعتمر قبّعة مع ابنه جان الذي يمسك بباقة من الأزهار بينما يختفي وسطه بين العشب. وهما مرسومان بضربات من البنفسجيّ والأصفر والأسود. وفي أعلى التلّة تظهر امرأة أخرى وطفل، وليس هناك ما يشير إلى ارتباط بين المرأتين.

الصورة تتضمّن نُسُجا وأشكالا متنوّعة للأشخاص والأزهار والعشب والنباتات والسحب دون تفصيل كثير. والأزهار مرسومة ببقع من الأحمر الذي يلمع وسط الحقول الفارهة الخضرة. وفي الأفق يظهر خطّ من الأشجار يقوم في وسطه منزل بسطح من القرميد البرتقاليّ اللون.

من التفاصيل التي تلفت الاهتمام في اللوحة معطف زوجة الرسّام القاتم الألوان، والتباينات اللونية الحادّة على قبّعتها، والبقع الحمراء الفضفاضة التي توحي بنبات الخشخاش الذي يعطي اللوحة اسمها.

والاسم الذي اختاره مونيه للوحة يصرف الاهتمام عن الأشخاص ويركّز بدلا من ذلك على التأثير البصريّ الفوريّ للأزهار الحمراء.

المنظر نفسه حديث لأنه يصوّر المصطافين من الطبقة الوسطى في مكان يلتقي فيه عالم الطبيعة مع البيئة الحضرية التي ترمز إليها الفيللا الحديثة. وهناك ما يوحي بأن المكان قريب من العمران وليس في قلب الريف تماما.

كتب مونيه ذات مرّة إلى زميل له يقول: عندما تذهب إلى خارج البيت لترسم، حاول أن تنسى الأشياء التي أمامك: شجرة، بيت، أو حقل أزهار. ضع مربّعا صغيرا من الأزرق هنا ومستطيلا من الزهريّ هناك وإلى جواره ضع خطّا من الأصفر، وارسم كما لو أن الألوان تنظر إليك إلى أن تنتهي من تصوير انطباعك الفوريّ عن المنظر الذي أمامك".

وهذا ما فعله مونيه في هذه اللوحة، فأشخاص المرأتين والطفلين تتألّف من خطوط وبقع لونية لا تكاد تكشف عن ملامحهم، لكنها تكفي لإظهار هيئاتهم.

أعظم انجازات الرسّام هي فهمه المتقن للعلاقة بين الضوء واللون، ولوحاته التي رسمها في ارجنتوي خاصّة توفّر أفضل الأمثلة على هذا.

مونيه معروف، على وجه الخصوص، بوقته الذي قضاه في بلدة جيفرني. لكنه أيضا قضى سنوات في ارجنتوي، حيث رسم هناك أكثر من مائة وثمانين لوحة، وأصبح منزله في تلك الضاحية مزارا للسيّاح والمهتمّين بالفنّ.

وقد استقرّ فيها الفنّان بعد عودته من زيارته للندن في عام 1782. ورسم فيها سلسلة من المناظر لقوارب مبحرة في الميناء، كما رسم الماء والناس والحدائق. وأصبحت البلدة حاضنة للفنّانين، إذ سرعان ما التحق به هناك كلّ من رينوار ومانيه وسيسلي.

في ذلك الوقت، كانت أعداد متزايدة من سكّان باريس يتوافدون على البلدة لزيارتها والاستمتاع بالحياة فيها، لأنها كانت توفّر لهم نوعا من المتنفّس بعيدا عن حياة باريس الحضرية الصاخبة والمزدحمة.